La ciencia y la mujer no siempre han tenido una relación

sencilla, ya sea como investigadoras o como pacientes.

Hace un siglo aproximadamente, los médicos de sexo masculino

comenzaron a distinguir y diagnosticar una serie de enfermedades raras que sólo

parecían afectar a las mujeres.

El resultado fue una serie de absurdos tratamientos que eran

prescritos para curar extrañas patologías que parecían afectar a sus rostros,

mentes y órganos reproductivos. Una auténtica oda a la ignorancia que hoy

nos suenan extremadamente ridículas, no te los pierdas.

Los vapores femeninos.

Los “vapores” eran un diagnóstico un tanto difuso que

comprendía todo tipo de desmayos, cambios de humor y hasta el síndrome

premenstrual. Una dolencia ambigua que solían padecer con asiduidad las nuevas

sufragistas del siglo XIX, un deseo por votar democráticamente que fue visto

como parte de un desorden nervioso propio de enfermos mentales. La cura para

esta patología era reposo, cama y sales aromáticas para reconfortar el

espíritu.

Neurastenia.

La neurastenia era un término utilizado a partir del 1800

para describir cuadros de ansiedad vaga, fatiga, depresión y palpitaciones. La

causa de esta enfermedad era el nuevo y frenético ritmo de vida propio del

siglo XIX, unas tensiones que según los médicos, al sexo femenino le

ocasionaba problemas por soportarlos. En 1829 la neurastenia era muy

popular, y miles de mujeres fueron diagnosticadas de ella, como la famosa

escritora Virginia Woolf.

La sobrecarga de emociones.

¿Te emocionas con facilidad? ¿Tienes los nervios a flor de

piel? Siéntete afortunado de vivir en este siglo, pues si hubieras vivido a

mediados del siglo XX siendo mujer, tu vida podría ser bien distinta.

Por aquel entonces un médico llamado Walter Freeman,

determinó que la mejor manera de tratar a una mujer excesivamente emocional era

cortar sus nervios cerebrales.

Así en 1936, Freeman realizó su primera lobotomía a una ama

de casa convirtiéndola en una esposa dócil y servicial. Tras ella, le siguieron

muchas más. Según los datos en 1950 más de 50.000 estadounidenses ya habían

sido lobotomizados.

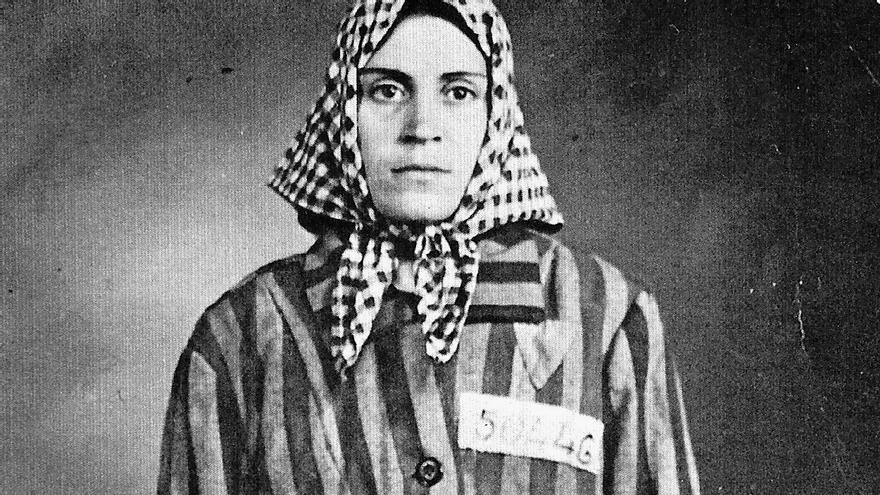

Locura.

El término locura provienen del latín vulgar delirare,

(de lira ire), que significaba originalmente en la agricultura “desviado del

surco recto”, un término que hasta final del siglo XIX se utilizaba para

designar un comportamiento que rechazaba las normas sociales establecidas.

En un mundo dominado por el sexo masculino, no es de

extrañar que en la Inglaterra del siglo XIX los manicomios y sanatorios

mentales estuvieran llenos de mujeres.

De hecho la locura era tan común que al menor síntoma de que

la mujer presentase “inquietud mental”, oposición o desafío hacia su marido o

padre, podría ser internada en una institución mental de inmediato.

Esposos y padres utilizaron este siniestro procedimiento

para librarse de hijas solteronas, mujeres desobedientes, librepensadoras,

madres solteras o esposas con opinión propia.

La histeria.

Al igual que la neurostenia, la histeria fue una de esas

enfermedades causadas por las tensiones de la sociedad moderna, la histeria

provocaba trastornos de ansiedad, nerviosismo, deseo sexual, lubricación

vaginal e insomnio que eran “curados” gracias a un masaje genital que sólo los

médicos debían practicar.

Estos masajes pélvicos debían de practicarse hasta que los

pacientes alcanzaran el “paroxismo histérico”, una serie de convulsiones

seguidas de una gran relajación; Lo que hoy llamamos orgasmo.

Con este tratamiento no es de extrañar que la histeria

llegase a afectar a un cuarto del total de mujeres de la época, teniendo el

doctor que suministrar estos masajes asiduamente. El proceso se hizo tan común

que fue un médico el que diseño el primer vibrador de la historia, con el

objetivo de que las féminas pudieran tratarse a sí mismas. Pronto estas

máquinas se popularizaron, siendo empleadas también para mejorar el cutis y el

cuero cabelludo, conseguir una apariencia más ardiente y reducir el dolor.

Las mangueras a presión.

Con el objetivo de que las mujeres no obtuviesen placer de

la cura, las mangueras de agua fría a presión se convirtieron en la solución

preferida en centros y sanatorio mentales.

La cara de la bicicleta.

La sufragista Susan B. Anthony declaró una vez que “ningún

objeto o invento de la historia había hecho tanto por la emancipación de la

mujer que la bicicleta”, y es que cuando la mujer no tenía derecho voto o a

poseer vehículo, la bici se convirtió en su medio de transporte.

Para impedir la independencia de la mujer y su creciente

libertad, los médicos comenzaron inventaron síntomas totalmente ridículos para

hacer que se bajaran de las bicicletas y regresaran al hogar.

Así pues el mal de la bicicleta causaba agotamiento,

insomnio, depresión, palpitaciones del corazón y la llamada “cara de la

bicicleta”, una enfermedad causada por la expresión de torpeza que los

ciclistas poseían mientras conducían.

El útero errante.

Si la “cara de la bicicleta” no te ha parecido el colmo de

lo absurdo, preparate para el mal del utero errante. Una enfermedad causada por

el desplazamiento interno del útero, cambiando la presión interna del cuerpo y

provocando vértigo, problemas de rodilla, dolor de cabeza, somnolencia,

irregularidades en el pulso, e incluso la muerte.

El tratamiento era tan variopinto como la lista de síntomas,

pudiendo curarse con estornudos que lo recolocaban, sales aromáticas en los

genitales femeninos, o el mejor remedio: tener un embarazo.

Fuente: Kike Pérez a través de

La voz del muro